25.07.2024

Алексей Тиматков — поэт. Родился в Москве в 1974 году. С 2020 года живёт за рубежом.

Алексей Тиматков

Водка

Мне вчера позвонили из ректората, предложили внести свой вклад в готовящуюся книгу воспоминаний о Литературном институте. Я тут начал кое-что набрасывать, хочу поделиться.

«С чем у вас ассоциируется литинститут?» — полагаю, что трудно найти выпускника, который, отвечая на этот вопрос, в числе первых пяти ассоциаций не упомянул бы водку. У многих водка будет на первом месте. Может быть, сейчас что-то изменилось, но в 90-х, когда многие прогрессивные ВУЗы уже считались рассадниками наркомании, Литературный институт в бытийном плане, так же, как и в литературном, оставался оплотом традиционализма: водка, водка и еще раз водка, еще много-много раз.

Помню, как на большой, обеденной перемене мы с Андреем Чемодановым бежали — не в институтскую столовую, а в кулинарию на Тверской, где по просьбе Андрея ее разливали даже не по 50, а по 25 граммов. Мы вываливали на прилавок оглушительную груду мелочи, продавщица начинала сортировать монеты по номиналам, а из очереди ей кричали: «Ну что вы пересчитываете? Это же студенты! Они умеют считать!»

Интертекстуальность, суггестия, автология, эвокация — эти слова вошли в мой лексикон как тосты, как дистиллят смысла, метафизическая добыча, выловленная из алкогольных паров в подъезде на Бронной. Рюмочная на Герцена жива до сих пор — ее уже указывают в путеводителях как достопримечательность. Это как же надо проспиртоваться, чтобы пережить в неизменном виде перестройку и второе пришествие капитализма?

Она была одной из главных учебных аудиторий, местом проведения наших лабораторных работ. На ее столиках между рюмок трепетали листочки — тогда еще машинописные — со стихами страшной и ослепительной силы. Во время второго путча Чемоданова чуть не расстреляли омоновцы у ТАССа, когда он бежал в нее за забытой зажигалкой. Водка, испытанный и ненадежный спутник русского писателя. Вдохновение и опустошенность, жар и холод, волшебное сияние и чернота с красными пятнами. Это не входит в программу, не значится в расписании, но этому учат в Литинституте.

Орел над лужей

Вот еще кусочек о Литинституте. В Литературный институт я попал, в общем-то, по блату. Первой инстанцией был Константин Коледин, дядя Костя, отец моего друга Лёшки. Замечательный поэт, добрейший и по-настоящему глубокий человек, светлая память ему! По совету родителей я принес ему свои первые стихотворные опыты. И он что-то в них увидел, — конечно, гораздо меньше, чем в них видел я, но гораздо больше, чем я бы сам в них увидел сегодня. Дядя Костя повел меня к Владимиру Фирсову, моему будущему мастеру.

В редакции у Фирсова, главного редактора патриотически-монархического журнала «Россияне», было накурено, столы ломились от разнообразной печатной и рукописной продукции, у стенки стояло несколько пустых бутылок. Фирсов окинул меня ироничным взглядом и сказал: «Ну, орел!» — надо сказать, выглядел я по тем временам довольно необычно: драная джинсовка, длинные волосы, ниже плеч, и хайратник, оплетенный металлической цепочкой от сливного бачка. Хипповал я тогда. «Что пишет орел?» — он заглянул в мою рукопись.

Рукопись открывалась незамысловатым стихотворением про то, как я заглянул в лужу и заподозрил, что подлинный мир именно там, а этот, наш — только отраженье. Фирсов смачно продекламировал: «…быть может, настоящий — в луже!.. А этот (тут Фирсов сделал красивый медленный жест, обведя рукой пепельницы, рукописи и бутылки) — только отраженье?.. Орел. Гений», — заключил Фирсов и закурил очередную сигарету. «Подавай, орел, документы в приемную комиссию». Так я прошел творческий конкурс.

100 метров от Некрасова до Пушкина

Моя бурная карьера в хозчасти Литературного института началась благодаря происшествию мрачному и исключительному: один из наших дворников повесился в институтской дворницкой. Так образовалась вакансия, и я занял ее — по протекции однокурсницы Маргариты Шараповой, которая дворничала к тому времени уже полгода.

Про своего предшественника я почти ничего не знаю. Почему-то он мне представляется в образе Достоевского — кажется, примерно таким его описывали. Говорили, что был он человеком замкнутым, выпивал регулярно, но предпочитал белое вино. Вася Каплин утверждал, что белое вино его и доконало (подразумевая, что водка до такого довести не может). В общем, я унаследовал его участок — по Тверскому бульвару, вдоль забора и заочного отделения, от Некрасовской библиотеки (позже снесенной) до театра имени Пушкина.

Мой трудовой стаж к тому моменту был небольшим, до того я успел поработать только сторожем: мы с Андреем Чемодановым целый год посменно сторожили одну химчистку в Северном Чертаново. Дворницкая работа мне понравилась больше, я с нежностью вспоминаю о ней. Основное ее достоинство — в наглядном соотношении затраченных усилий и полученного результата. Это, видимо, преимущество любой физической работы. Особенно здорово было зимой, после ночного снегопада. Главное — выйти на участок вовремя, до толпы утренних пешеходов, пока они не затоптали снег. Берешь широкую двуручную лопату, наваливаешься всем телом и толкаешь растущий с каждым шагом сугроб до границы тротуара. Оглядываешься и видишь ровную полосу чистого асфальта. И с гордостью чувствуешь преодоленное сопротивление материала.

С годами я убедился, что это — едва ли не самое главное в моей жизни, основной источник радости, необходимое условие счастья, кузница любых ценностей: чтобы что-то тебе сопротивлялось и чтобы ты мог это сопротивление преодолевать. Все мои ценности вырастали из этой борьбы и жили благодаря ей. Если сопротивление пропадало или, наоборот, становилось непреодолимым — ценности умирали. Я слышал, что есть люди, устроенные по-другому, но не хочу и не могу им завидовать.

Про водку и подводку

Вот еще анекдот про литинститутскую хозчасть. Как-то отправил я Андрея Чемоданова, который в ту пору был агентом по снабжению, на строительный рынок за всякой всячиной. Самыми срочными и необходимыми покупками в его списке значились: 5 метров электропровода и сантехническая подводка — небольшой шланг для водонагревателя. Дело в том, что каждое лето в июле к нам приезжала делегация итальянских студентов. Жили они в гостинице при общежитии, в номерах, более-менее подтянутых к минимальным европейским стандартам.

И все бы ничего, но ежегодно именно в июле производится отключение горячей воды — и итальянские студенты проявили некоторое непонимание этой российской особенности. В общем, Сергей Петрович Толкачев, наш проректор по международным отношениям, потребовал, чтобы к очередному приезду итальянцев в гостинице установили водонагреватель.

Водонагреватель купили и отправили в гостиницу. Оттуда мне отрапортовали, что он уже установлен в санузле. Я вычеркнул эту задачу из своих списков как решенную, но буквально накануне приезда итальянцев узнал, что водонагреватель к стене-то прикрепили, но работать он, скорее всего, не будет — потому что до сих пор не подключен ни к водоснабжению, ни к электропитанию. А чтобы его подключить, нужны: во-первых, электропроводка, а во-вторых, этот гибкий шланг, подводка.

И вот я отправил Андрея на рынок. Проходит какое-то время, я прогуливаюсь по нашему дворику и встречаю поэта Михаила Свищёва. Мы стоим с Мишей, беседуем. Тут возвращается с рынка Андрей. Я его спрашиваю: «Купил?» Он говорит: «Купил, купил, но…» — и, как это часто бывает с Андреем, немножко как бы подвисает в задумчивости. Я спрашиваю более конкретно: «Подводку купил?» «Купил». «А проводку?» — «А проводку, — Андрей вздыхает, — проводку забыл…» Миша Свищёв, ничего не понимая, смотрит на нас и повторяет: «Под водку — купил… А про водку — забыл… Невероятно! Как же ты, Андрей, мог забыть про водку?»

Вася Каплин

Еще кусочек из писомых мной как бы мемуаров про Литературный институт. Это из того как бы тома, который про хозчасть. Вася Каплин — человек, которого нельзя обойти молчанием. Вася (надеюсь, он и поныне жив и хотя бы относительно здоров) представляется мне теперь чем-то вроде изваяния Венеры или бюста Сократа, какие есть в каждом художественном училище, — он был готовым и наглядным художественным образом, постоянно сновавшим под носом у наших молодых дарований.

Ничего не надо придумывать, даже фамилию, вот он – Вася Каплин, архетип русского алкоголика, почище Вицина (кстати, примерно такой же типаж). Когда я с ним познакомился, ему уже было за сорок, потом мы как-то отпраздновали его пятидесятилетие. Уж не знаю, сколько ему сейчас, но минувшим летом Чемоданов его еще видел.

Я помню его и по отчеству — Василий Геннадьевич, но все и всегда звали его Васей. По рассказам Васи, когда-то он учился в художественном училище, у нас в институте его основным профилем были малярные работы, однако делал он всё, что требовалось в текущий момент, и, по сути, был разнорабочим. Васю любили все, невзирая ни на что, а ведь почти всегда было на что взирать. Проколы случались часто, но Вася неизменно был в прекрасном расположении духа, полон энтузиазма и свежих идей. Об источниках этого энтузиазма любой, кто видел Васю, хотя бы и в первый раз, мог легко догадаться самостоятельно.

Что же касается идей, то тут, наоборот, никто не мог предугадать, в каком направлении они, Васины идеи, будут развиваться в следующий момент. Однажды он красил стену в главном здании, у гардероба, и, встретив препятствие в виде таксофона МГТС, недолго думая, демонтировал его (непонятно, как при Васиной комплекции это было возможно), демонтировал решительно и бесповоротно, что в скором времени привело к некоторому конфликту с телефонным ведомством. Причем никто у нас не мог вспомнить, при каких обстоятельствах таксофон исчез и куда он делся. Если бы Вася чистосердечно не сознался, мы бы так и остались в неведении.

Как это водится среди породистых мизераблей, у Васи был свой предмет заботы и опеки. Вспомните хотя бы Герасима и Муму. Или Леона-киллера из одноименного фильма и его растение в горшке. У Васи Каплина были рыбки. Я его как-то спросил: чем ты их кормишь? Он растерянно улыбнулся, пожал плечами и ответил буквально следующее: да, в общем, ничем; так, иногда пороюсь в кармане, там всегда какой-нибудь сор, ну и вытряхну им… А вообще они там как-то сами… — за этим следовал неопределенный жест, призванный изобразить непостижимую разумность природы.

Поначалу рыбки обитали в слесарке, под читальным залом, — в помещении, большую часть суток неосвещенном, то есть не только без еды, но и в полной темноте. Затем они вместе с Васей перекочевали в столярку, где посветлее. Однажды я застал Васю за пересадкой рыбок из трехлитровой банки, где они жили много поколений подряд, в аквариум, который Вася где-то нашел.

Он наполнил аквариум водой из-под крана, выплеснул в него рыбок. Потом вздохнул и, достав из шкафчика початую чекушку, налил в аквариум немного водки. Я деликатно поинтересовался о смысле этого, последнего действия. Вася ответил: ну ты что, не знаешь, что ли, какая вода из-под крана? Там же сплошная химия, хлорка всякая… А водка — она же все дезинфицирует! — При этом Вася смотрел на меня как на неразумного ребенка. Что самое удивительное, рыбки выжили. Вероятно, это был уже новый биологический вид.

Каждое лето Вася собирал несколько урожаев шампиньонов, неизменно выраставших по периметру нашей футбольной площадки. Ну, да, Тверской бульвар, — экология, опять же, не блещет, но в данном контексте это Васю не беспокоило. Да и никого из нашего самодеятельного хозяйственного коллектива это не беспокоило — все мы уплетали эти шампиньоны, поджаренные Васей прямо в столярке. Отличная закуска. Годовая доза всех микроэлементов сразу.

У Васи было замечательное присловье, которое могло прозвучать практически в любой ситуации и по любому поводу: «Тааак! — сказала Красная Шапочка». Например, Вася делал первый проход валиком с краской по стене, или обнаруживал новую дырку на штанах, или получал в кассе аванс, или выпивал очередную рюмку, или просыпался в столярке с похмелья — в любом из этих и в множестве других контекстов могло прозвучать загадочное: «Тааак! — сказала Красная Шапочка». Может, это была цитата из какого-то анекдота или кинофильма? Но Вася сам не мог вспомнить и объяснить. Вообще, говорила ли Красная Шапочка что-нибудь подобное? Мы, хотя все поголовно и литераторы, поленились навести справки на этот счет.

Вася был долгожителем хозчасти. Правда, текучесть кадров у нас в хозчасти была огромная, поэтому Васино достижение — что-то около пяти лет — весьма относительно. Но все (и он сам) прекрасно понимали, что идти ему больше некуда, что сама его внешность — волчий билет при любой попытке трудоустройства. Все понимали, что уволить Васю — это почти неминуемо означает погубить его. Ведь на самом деле в Васином характере было что-то губительно интеллигентское — какая-то робость, что ли, врожденная потерянность, неуверенность в себе (обычно скрываемая). Поэтому Васю не увольняли, прощая ему все его проколы и запои. Хотя, в конце концов, уволили. Но это было, кажется, уже после меня.

Как меня призвали всеблагие

Продолжение рассказа о поступлении в Литинститут. Хотя оно, в общем-то, не про институт. Я поступал в институт сразу после школы, в 1991 году. Тогда в моей жизни тянулся чёрный период: я был убит разрывом с первой любовью и испытывал глубокое безразличие к жизни и своей дальнейшей судьбе. Поступал я на заочное, экзамены начались в августе. Не помню, какого числа был первый экзамен, но второй или третий пришелся на 19-е.

Заворачиваю в институтский двор, вижу — мои будущие однокурсники сбились в кучу и что-то яростно обсуждают, явно не имеющее отношения к предстоящему сочинению (тогда еще было сочинение, а не этюд). «Путч! Переворот! Демократия! Парламент!» — примерно такие слова слышу. Захожу в аудиторию, сажусь, пишу сочинение. Минут через двадцать после начала кто-то уже встает и сдает написанное. Ему говорят: ну куда вы бежите? Посидите еще, подумайте, проверьте. А он: сегодня есть дела поважнее сочинения. И потом еще несколько человек так же.

Я просидел положенный час (или сколько там дается), что-то написал, сдал и поехал домой. Но всеобщее возбуждение передалось мне. Дома родители вкратце объяснили суть происходящего – их симпатии однозначно были на стороне Ельцина и демократов. Папа высказывался более осторожно, мама — более эмоционально. На следующий день, 20-го, я стал названивать друзьям. «Митю можно?» — «Мити нет — он у парламента» — ответила тетя Наташа (тогда еще, по-моему, его не называли Белым домом). «Лешу можно?» — «Леша уехал защищать демократию» — с гордостью в голосе сказала тетя Лариса.

Дозвонился я лишь до друга-металлиста Антохи и предложил ему съездить в центр посмотреть, в чем там дело. Мы встретились на Пушкинской и увидели огромную толпу, движущуюся из центра по Тверской с какими-то флагами, песнями… Мы пристроились и дошли с толпой до Белого дома, где вообще творилось что-то невообразимое. Помогли каким-то ребятам нести противотанковый еж, свежесваренный из рельсов — прежде я такие только в кино видел. Вскоре Антоха заскучал и меня покинул.

Я подошел к Белому дому (прежде там не бывал) и углубился в толпу в надежде встретить кого-нибудь из друзей. Разумеется, найти там кого-либо было невозможно. Зато постоял под балконом, послушал революционные речи: артист Хазанов, полковник-демократ из КГБ — Калугин, путчист из второй серии — Хасбулатов, разумеется, сам Ельцин и т. д. Призывали записываться в добровольцы, в оцепление.

Я слонялся там, наверное, час, а потом с тяжелым сердцем поехал домой. И по мере удаления от центра событий все острее чувствовал, что поступаю неправильно. «Они же все там, — думал я о Митяе, Слоне, Питаке, Никитосе, — они потом будут рассказывать, а мне придется слушать». Это была, в общем-то, банальная зависть — в превентивной форме. Я, как всегда, упрекал себя в слабохарактерности и нерешительности, и упрек этот был тем более невыносимым, что нормой жизни тем летом для меня было безразличие к судьбе, некий скорбный стоицизм. Душевные колебания были несовместимы с трагической тональностью, в которой я пребывал.

Когда я добрался до дома, солнце клонилось к закату, по стенам в подъезде ползли тоскливые горячие блики. Дома никого не оказалось. Я воспринял это как некий знак, нацарапал ключом на стене: «Я ушел к парламенту» (так это слово вошло в мой лексикон) и снова поехал в центр. Когда я вышел на Краснопресненской, небо уже затянули облака. Я затесался в толпу и благополучно продрейфовал до балкона, под которым шла запись в добровольцы. Записался в седьмую сотню, нас поставили в цепь вдоль Глубокого переулка.

Впоследствии приходилось слышать рассказы о повальном пьянстве у Белого дома в те дни. Я никакого пьянства не припомню. Алкоголя никто не предлагал, зато разносили бутерброды с колбасой, сигареты. Выглядело это так: двое несут за концы шерстяное одеяло, спрашивают: друг, ты куришь? В одеяле — груда пачек «Родопи». Стемнело, закапал дождик. Периодически по цепи передавались слухи: мол, путчисты отдали приказ о нашем подавлении, уже вылетели вертолеты с нервно-паралитическим газом, скоро будут распылять. Или: по Тверской к нам едут танки. Или: танки уже приехали, но перешли на нашу сторону. Что там происходило на другом конце площади, у Горбатого мостика, мы, естественно, не видели. Нам раздали самодельные респираторы: кусок ваты в марле. Но предупредили, что это не поможет.

Слева от меня стоял немолодой азербайджанец. Когда пошли слухи о вертолетах с газом, он начал пересказывать свою жизнь: как приехал в Москву, женился, кем работал, про детей. Он рассказывал все это, ни к кому конкретно не обращаясь, глядя в темноту перед собой. Я чувствовал себя как бы свидетелем на исповеди. Это было так пронзительно! И прекрасно. Я не люблю бывать в толпе, не хожу на концерты, гуляния, стараюсь избегать скоплений народа, где возможно, — но та тревожная эйфория единения, извините, осталась одним из самых возвышенных переживаний моей жизни.

Долго ли, коротко ли, начало светать. Пришли новые добровольцы, а нас распустили по домам. Я неторопливо шел к метро, сочиняя стихотворный отчёт о минувшей ночи — в тот год я сочинял стихи ежедневно, не позволял себе расслабляться. В сентябре прочел я это стихотворение на студии Кирилла Ковальджи (которая тогда заседала у нас в здании заочного отделения) — меня подняли на смех. Стихотворение было очень слабое, как и все, что я тогда писал. Но в институт меня, тем не менее, приняли.

Соседи

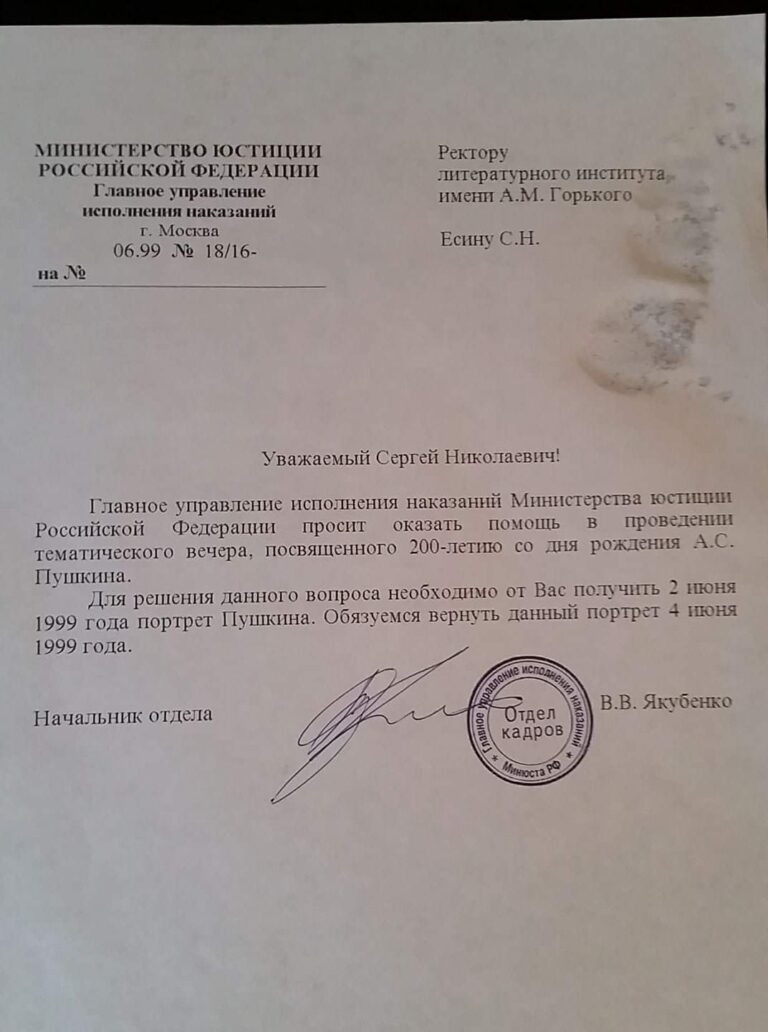

В окружении Литературного института преобладают собратья по высокой культуре: библиотека им. Некрасова (то, что от нее ныне осталось), театр имени А. С. Пушкина, на противоположной стороне бульвара — МХАТ. Но у института за спиной, на Большой Бронной, высится здание Главного управления исполнения наказаний — там служат те, кто заведует всеми исправительными учреждениями страны. Впрочем, и ГУИН причастен к русской литературе. Кто будет отрицать?

У меня сохранилось письмо, полученное от них в 1999 году. Привожу полностью: «Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ просит оказать помощь в проведении тематического вечера, посвященного 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Для решения данного вопроса необходимо от Вас получить 2 июня 1999 года портрет Пушкина. Обязуемся вернуть данный портрет 4 июня 1999 года». Портрет мы, разумеется, одолжили. Надеюсь, они нашего Пушкина не наказывали.

Жопа кабана

В последние годы моей учебы в Литинституте и потом, уже во время хозяйственной карьеры там же, ближайшее кафе на Бронной (не считая нашей столовки, «Форте») носило гордое имя «Копакабана», в честь бразильского пляжа. Кафе, насколько помню, было там и раньше, но бразильское название оно обрело, кажется, где-то во второй половине 90-х.

И у меня была навязчивая идея: как-нибудь ночью приставить к нему стремянку и дополнить первую букву двумя палочками, превратив ее из К в Ж. К концу века в моем распоряжении были все институтские стремянки, но я был при этом проректором по АХР, и затея была отброшена как несолидная. Впрочем, она и сейчас кажется мне сто́ящей. А в том доме теперь продуктовый супермаркет.

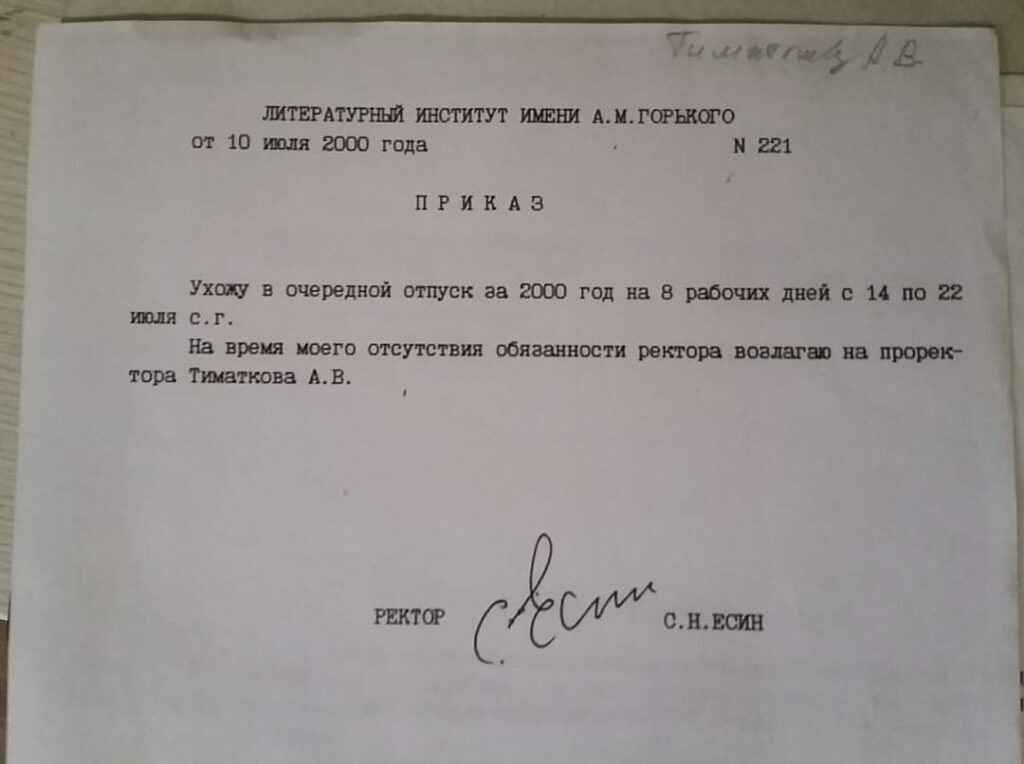

Отпуск

Дело было в июне 2000 года. Я взял отпуск, но все равно вертелся где-то вокруг института. В Москву наведались Гриша Данской и Оля Чикина. Мы собрались вечером в институтской столярке, выпивали. Кроме Данского и Чикиной, были Сева Константинов и Виля (московская подруга Оли). Мне захотелось чего-то экстремального, какой-нибудь мрачной молодежной пьянки. Сева позвал всех в гости. Поехали в Кузьминки. Взяли у метро пива и пошли в парк.

На берегу пруда мы с Гришей затеяли дружескую потасовку, в ходе которой неслабо помяли друг дружку. Потом купались в холодной ночной воде, сушились у какого-то тлевшего на берегу бревна. В шестом часу утра пошли спать к Севе. Ближе к полудню меня разбудил телефон. Видимо, звонил он долго, потому как пробуждение далось мне нелегко. Звонила Маша, жена. Оказалось, ей уже обзвонился Владимир Розанов, который давно ждет меня в институте.

Тут я вспомнил, что сегодня в одиннадцать должен был приехать в институт и передать Розанову с Командором звукоаппаратуру, которую мы использовали в моем институтском рок-клубе «Третье ухо». Эту аппаратуру Розанов выхлопотал с условием, что ежегодно в этот день мы ее возвращаем хозяевам — для проведения визборовского слета на Икше. А я в пылу вчерашнего веселья совершенно об этом забыл.

Пробуждение было ужасным, но деваться было некуда — я опаздывал на два часа, а без меня аппаратуру им бы никто не выдал. Кое-как доковылял до метро, купил большую бутылку «Нарзана», в вагоне сел на пол и всю дорогу боролся с тошнотой и сонливостью. Вот я уже в институтском дворе, вижу в отдалении группу КСПшников и потрясающего кулаком добряка Розанова. Направляюсь к ним, но вдруг из-за угла выходят Сергей Есин с Сергеем Толкачевым (проректор по международным отношениям), а между ними какая-то женщина. «А вот, кстати, Алексей — наш проректор по хозчасти», — говорит Есин этой даме. «Леш, познакомься, это замминистра культуры Наталия Дементьева».

Я замедляю шаги, поскольку чувствую, что минута для знакомства с замминистра не самая подходящая. Да и для Есина это была подстава: нифига себе проректор — мало того, что 25-летний, так еще и с бодуна. Но деваться некуда. «Леш, Наталия Леонидовна у нас по поводу платоновской комнаты. Очень хорошо, что мы тебя встретили: покажи нам, пожалуйста, ту архивную поэтажку БТИ, которую добыла Светлана Александровна».

Дело в том, что между институтом и дочерью А. Платонова велась долгая тяжба за комнату, в которой Платонов жил в 30-х годах. Марья Андреевна хотела там сделать музей, а институт, разумеется, не желал отдавать аудиторию. Марья Андреевна забросала письмами все инстанции, в некоторых ей сочувствовали, угроза для нас была реальной. Важным аргументом в этом споре должны были послужить архивные документы БТИ. Мы направились к моему кабинету. По дороге я виновато улыбнулся Розанову. Помню, что не сразу попал ключом в замок.

Стол мой, как обычно, был завален бумагами. Я неосторожно поставил на них «Нарзан» — бутылка упала на пол и закрутилась, разбрызгивая содержимое под ноги ректору и замминистра. Я, стараясь не дышать, закопался в бумаги. Повисла напряженная тишина. Первым не выдержал Толкачев. Он, всеми силами изображая непринужденность, промямлил: «Вообще-то Алексей у нас в отпуске…»